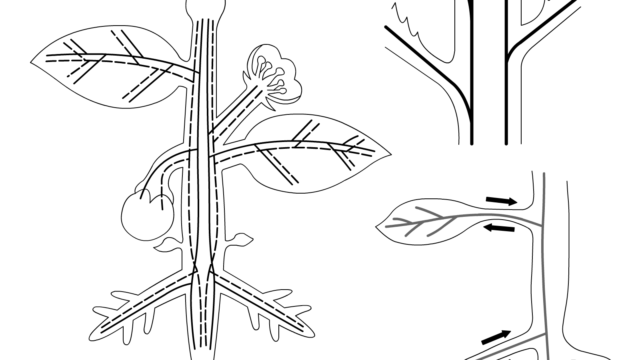

恐らくこのページを開いてくれた方はこのような図解を見た事があると思います。

と混合物の関係性.png)

表の内容が理解できるかどうかはさておき、ここから分かる事は「物質は純物質と混合物に分かれ、さらに純物質が単体と化合物に分かれる」という事です。

ですので、まず出発点は「純物質と混合物」を見分ける事からです!

【超有料級】各学年の高校受験に向けた勉強方法にもまとめています!

純物質と混合物の違い・見分け方

さて、教科書を開くと純物質と混合物の違いについて以下の様に記述されています。

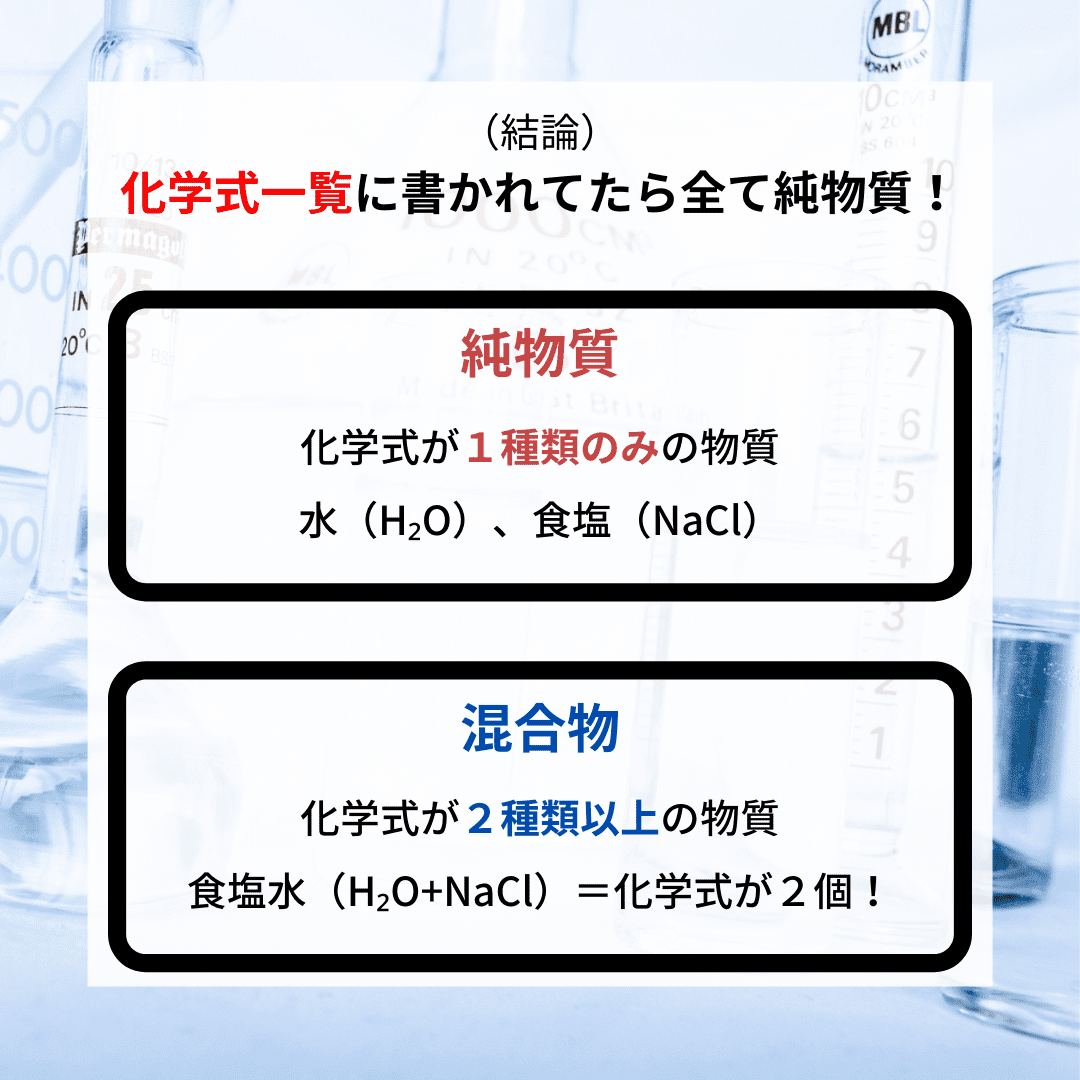

- 純物質:1種類の物質から成る物質

- 混合物:純物質が2種類以上混じっている物質

純物質とはなにか|これで一発暗記!

では純物質とはいったい何なのでしょうか?

結論から言うと、純物質とは化学式で表す事のできる物質です。

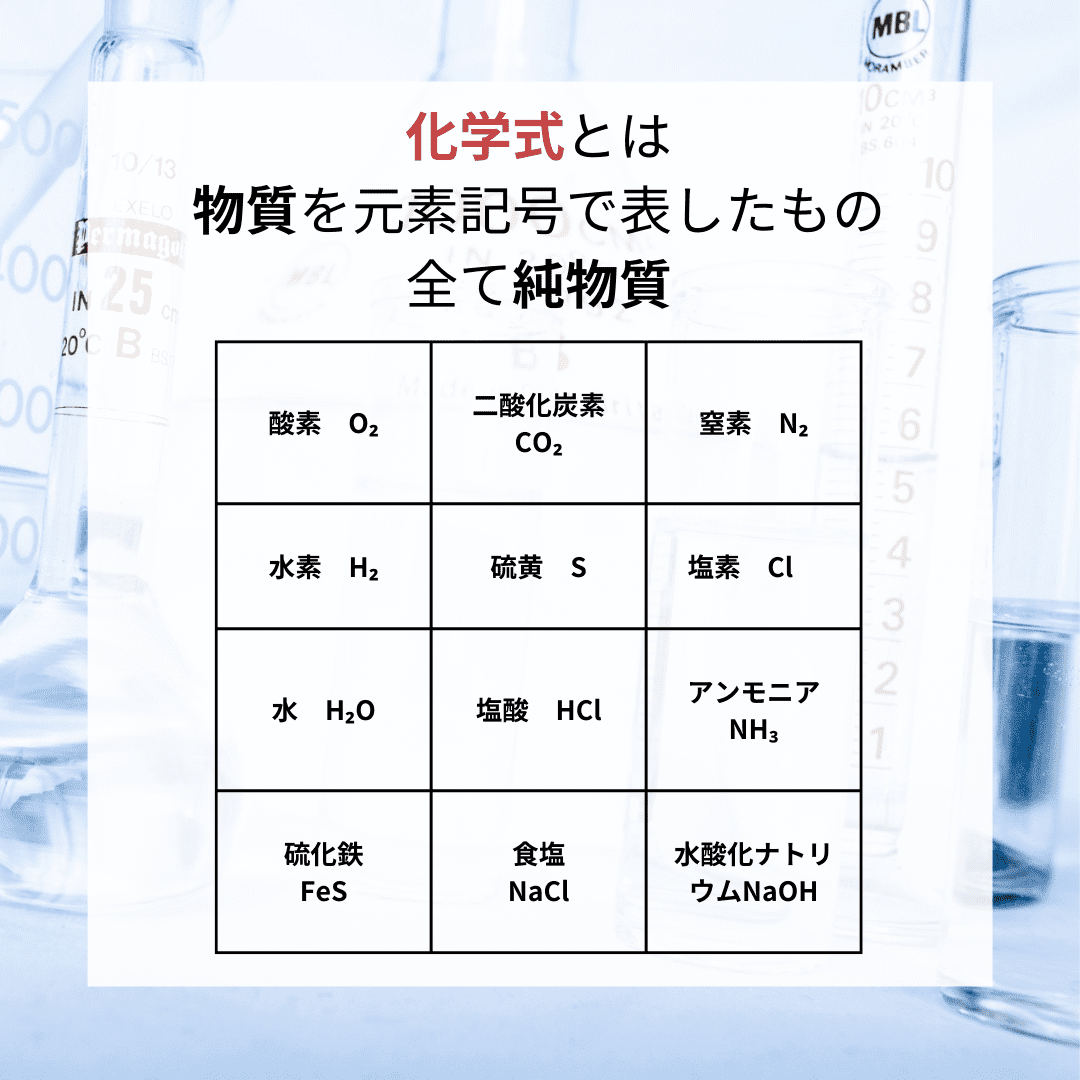

皆さんはこれまで教科書・テキストに載っている化学式一覧を目にした事があると思います。

化学式は約20種類ほど覚えなければいけませんが、特に重要な化学式として以下のものが出てきます。

つまり、この化学式一覧表に載っている硫酸も水も塩化水素も全て純物質と定義づけられます。

ですので、化学式を覚えていないと純物質を見分ける事はそもそも出来ないのです。

混合物とはなにか|純物質を覚えて完璧

混合物は純物質が2種類以上混じっているものです。

つまり、2種類以上の化学式を使っていれば全て混合物となります。

実際に混合物の例を見てみましょう。

- 食塩水(NaCl+H₂Oの2種類)

- 塩酸(HCl+H₂Oの2種類)

- 空気(N₂+O₂+CO₂など何種類も)

全て化学式が2種類以上使われているのが分かると思います。

結局のところ化学式を覚えていれば簡単に見分けがつきますね。

「単体」と「化合物」のちがい・見分け方

さて、純物質を理解したところで次は「単体」と「化合物」の違いを見ていきましょう。

単体と化合物はどちらも純物質にあたるんでしたね。

- 単体:1種類の元素記号のみで表される物質

- 化合物:2種類以上の元素記号で表される物質

どちらも元素記号というワードが出てきます。元素記号とは原子をアルファベットで表したもの。

つまり、元素記号さえ覚えていれば簡単に見分けがつきます。

単体とはなにか?|具体例つき

単体とは1種類の元素記号のみで表される物質でしたね。

以下の例は全て元素記号1種類で表されています。

- 水素(H₂で表されるのでHの1種類だけ)

- 塩素(Cl₂なのでClの1種類だけ)

- 銅(CuなのでNの1種類だけ)

これは非常に分かりやすいですね。

化合物とはなにか|具体例つき

一方、化合物とは2種類以上の元素記号のみで表される物質です。

以下の例は全て元素記号1種類で表されています。

- 水(H₂OなのでHとOの2種類)

- 硫酸(H₂SO₄なのでHとSとOの3種類)

- アンモニア(NH₃なのでNとHの2種類)

純物質(単体・化合物)と混合物の見分け方について問題出題形式

純物質(単体・化合物)と混合物の見分け方は定期テスト・公立高校入試でも当然出題されます。

大体の問題が突き詰めると「物質名を挙げて、それが単体・化合物・混合物のどれに当たるのかを答えさせる問題」です。

例えば静岡県公立高校入試では以下のような問題が出題されました。

次の①、②を完全に化学反応させるとき、反応後にできる物質について適切に述べたものを記号で答えなさい。(静岡改)

①酸化銀を加熱する

②酸化銅の粉末と炭素粉末をよく混ぜて加熱する

A.単体だけができる B.化合物だけができる C.単体と化合物ができる

①の酸化銀の過熱に関しては、酸素と銀がそれぞれできますね。酸素はO₂なので単体、銀はAgなので単体、よってAが答えになります。

②の酸化銅の炭素還元に関しては、二酸化炭素と銅ができますね。二酸化炭素はCO₂で化合物、銅はCuで単体なのでCが答えになります。

このように出題形式が違えど結局のところ、「どの物質が単体・化合物・混合物」にあたるのかを問うている問題がほとんどです。

まとめ

以上が純物質(単体・化合物)と混合物それぞれの違い・見分け方でした。

- 化学式で表す事ができるものは全て純物質

- 元素記号1種類で表す事ができるのは単体

- 元素記号2種類以上で表す事ができるのは化合物

結論として元素記号・化学式を覚えていれば純物質・混合物・単体・化合物は全て見分けがつくという事になります。

元素記号・化学式をまだ覚えていないという方は早々に覚えきってから問題に挑みましょう。

.png)