今回お話するのは、現役塾講師による『受験生のための最難関・難関高校合格の勉強法』です。

私は数年間、最難関公立高校入試の受験指導を行ってきました。その中で、試行錯誤をしてきた中で、特に『効果が高かった勉強法』を今回はまとめています。

受験生になったばかりで「いったい何をしたら良いのか分からない」そんな方の参考に少しでもなれば幸いです。

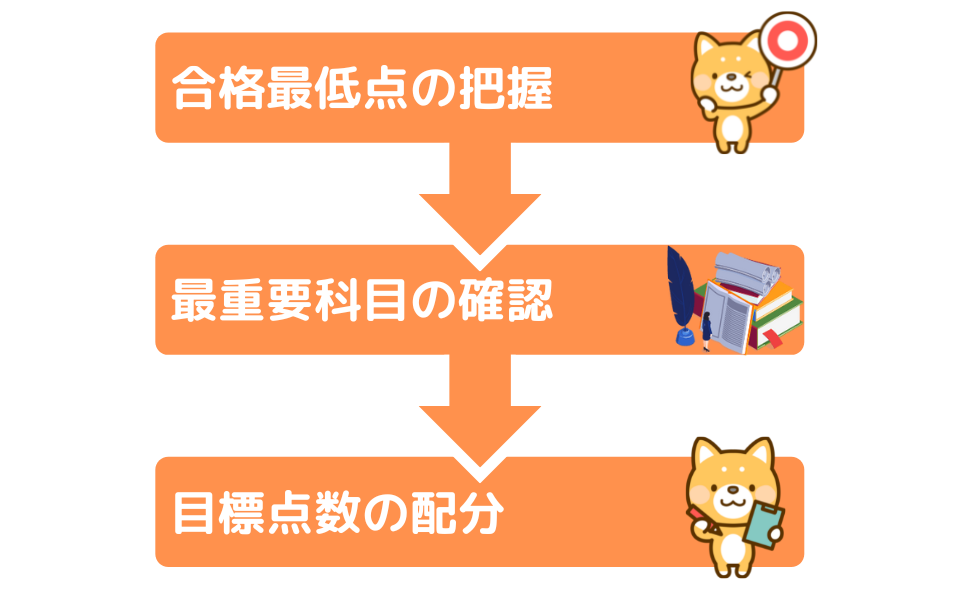

1.志望校の受験情報の収集・戦略立案

まず、初めに志望校合格の目標計画を立てていきます。

- 志望校の合格最低点を把握

- 最重要科目の確認

- 目標点数の配分

という流れになっています。

会社が経営計画に沿ってビジネスをするように、受験生も受験計画に沿って受験勉強をする事で、効果的な受験勉強ができます。

Step1.受験する公立高校の合格最低点を知る

まず初めに、そもそも受験する公立高校の合格最低点はご存じでしょうか?

これから受験に挑む学校の合格点を知らないと、どのぐらいのレベルを目指せば良いか分からなくなってしまいます。

もちろん「受験年度・倍率・内申比率」によって最低点も違いますが、目安となる得点率は下記の通りです。

- 偏差値70以上 :80%以上

- 偏差値60後半 :74%以上

- 偏差値60前半 :65%以上

塾に通っていない、という方がいれば、学校の先生に聞いてみるのが1番でしょう。

必ずしも正確な数値を把握する必要はありませんが、誤差10点以内の大まかな最低点数は知っておくべきです。

合格最低点が分かったら次のステップへ進みます。

Step2.国数英社理の重要科目ランキング

次に、公立高校入試における各教科の科目特性を把握しましょう。

結論としては、社・理・英・数・国の順番で入試対策がしやすいと言えます。

| 安定性 | 自習適正 | 成績上昇時間 | |

| 国語 | ★ | ★★ | 超長い |

| 数学 | ★★ | ★★★ | 普通 |

| 英語 | ★★★★ | ★★★ | 長い |

| 理科 | ★★★★ | ★★★★ | 短い |

| 社会 | ★★★★★ | ★★★★★ | 短い |

- 得点の安定性:安定して一定の点数が取れるかどうか?

- 自習適正:自学自習に向いているかどうか?

- 成績上昇時間:勉強時間に対して成績が上がるまでにかかる時間はどのぐらいか?

こうしてみると、確実に高得点が見込みやすい科目が理科と社会である事が分かります。

一方で社会や理科は暗記が中心なので、知識を覚えた分だけ得点に反映されやすいのです。

という人も中にはいるでしょうが、非常にごくわずかです。

周りを見渡せば、ほとんどの人が良い時もあれば悪い時もある、という感じだと思います。

Step3.科目ごとの目標点数を決める|超重要な科目配分の考え方

次に合格最低点を元にして自分の目標点数を決めていきます。

目標点数を決める際の基本戦略は『理社でほぼパーフェクトを狙い、国数英の失点を最小限に留める』

本当にこれに尽きると思います。

最難関校/難関校/中堅校を目指す場合の目安得点率は下記の通りとなります。

| 最難関校 | 難関校 | 中堅校 | |

| 国語 | 74%以上 | 70%以上 | 65%以上 |

| 数学 | 74%以上 | 70%以上 | 65%以上 |

| 英語 | 80%以上 | 80%以上 | 70%以上 |

| 理科 | 90%以上 | 85%以上 | 75%以上 |

| 社会 | 90%以上 | 85%以上 | 75%以上 |

もちろんこれは現段階の大まかな目安です。

これから勉強をしていく内に才能が開花される科目もあるでしょうし、自分の得意・苦手教科によっても配分は変わります。

重要なことは『目標点数を今の学力に応じて適切に設定する』事です。

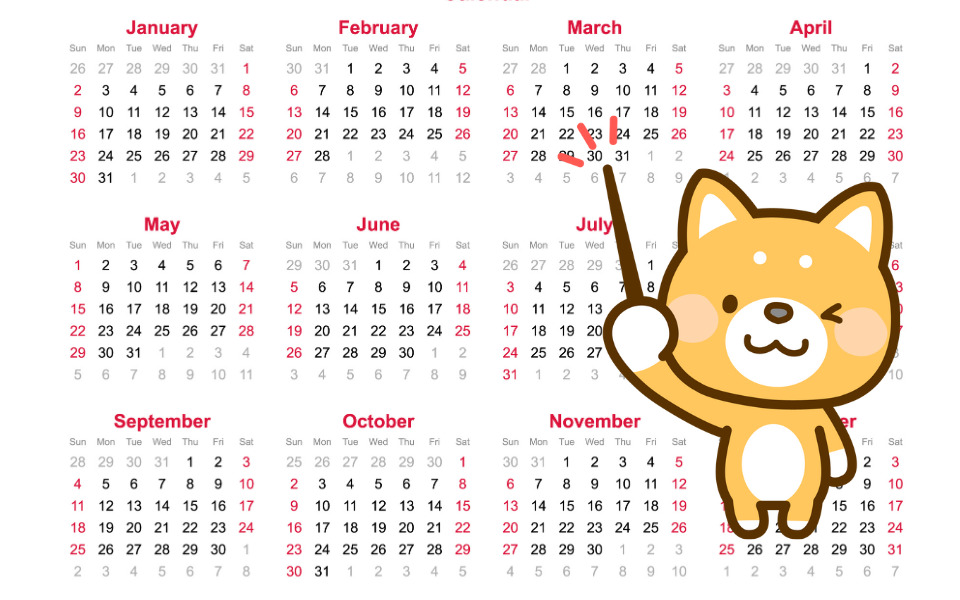

2.中学3年生の時期別の学習内容を一覧化

さて、それではいよいよ勉強内容に入っていきます。

受験までの1年間でやるべき事を時期別に分けて掲載しています。

※あくまでこのロードマップは、志望校判定がD~E判定の子を想定して作成しています。判定が高い子は必ずしも遵守する必要はありません。

【4月~7月上旬まで】中学1~2年の復習期

言うまでもなく高校受験は中学1年生~3年生までの全範囲が出題されます。

これから学校や塾で中3範囲の勉強を行っていくわけですが、中学1・2年生の内容は大丈夫でしょうか?

少なくとも、中2までの英語・数学・理科の化学が出来ていなければ、中学3年生の学習に支障をきたします。

という事で、まずは中学1・2年生の内容を最低1周はしておきましょう。

中1・2分野の総復習

まずは中1・中2分野の総復習からです。

総復習と言うと『テキストを最初から最後まで読み直す』みたいに考えがちですが、あまりに時間がかかり非効率的です。

まずは「何ができて、何ができないか」が分からないと思うので、自分の苦手分野の把握から始めていきます。

【ステップ1】総復習問題集を1周

| 内容 | |

| やること | 中1・中2の総復習問題集を1周 |

| 目的 | 苦手分野のあぶり出し |

| 想定時間 | 60日 |

まずは『自分がどの分野を苦手としているのか」を客観的に把握する必要があります。

そのための第1ステップとして、中1・中2の総復習問題集を活用して、自分が苦手としている分野をあぶり出しましょう。

最終的に公立高校入試を見据えているので、市販の参考書よりも塾用テキストがおススメです。

例えば、数学なら「Winpass」という塾用教材が有名です。市販されておりませんが、Amazonなどで購入できます。

※個人的におススメの塾用教材をまとめておきます。専用教材なのでAmazonで買えるものもあれば買えないものもあります。

| おススメ教材 | ひとこと | |

| 国語 | サクセスコーチ | – |

| 数学 | Winpass | 難易度別にまとめ・関連問題充実 |

| 英語 | Winning | 英文法を何段階も細分化 |

| 社会 | Winpass | 用語・年代・ビジュアルなど多彩な問題群 |

| 理科 | 実戦問題集 | 公立高校入試の良問が勢ぞろい |

※最高難度の高校を目指している方は最高水準問題集などもおススメです。

何にせよ、こういった問題集を国数英社理の合計5冊用意し、各単元の章末・まとめ問題を解いていきます。

実際に問題を解いたら、以下の基準で正答率を計り、苦手分野を把握していきます。

| 正答率 | 理解度 |

| 「85%以上の得点率」 | 〇 |

| 「60%以上~85%未満」 | △ |

| 「60%以下」 | × |

正答率が60%以下であれば、足を引っ張っている苦手分野です。

「60%以上~85%未満」であれば、個人の判断で復習するかどうか決めてください。

※例えば、中学1年生の分野であれば、以下のように苦手分野をまとめます。

数学:「平面図形」「空間図形」「資料の活用」

英語:「疑問文」「過去形」

社会:「世界地理」「日本地理」

理科:「光」「飽和水溶液」「植物の分類」「地震」

【ステップ2】復習すべき単元の細分化

復習すべき単元が決まったら、次にその中でもとりわけ正答率が低かった分野を見つけ出します。

例えば、中1理科の「光」が出来ていなかったら、その中でも「光の屈折」「凸レンズのはたらき」「実像」など、集中して間違えた単元を特定するのです。

自分の現状を客観的に把握し、かつ効率的な学習をしていくためにもピンポイントでチェックしておきましょう。

【ステップ3】苦手分野の復習

| 内容 | |

| やること | 苦手分野を基礎から復習 |

| 目的 | 苦手分野の抜け漏れをなくす |

| 想定時間 | 1単元1~3時間ほど |

苦手分野・単元が分かったら、基礎事項から復習を開始していきます。

復習の方法としては、『文系科目ならテキスト学習』『理系科目なら解説動画を使っての復習』が相性抜群です。

- 国社英:テキストでの学習

- 理数:解説動画での学習

特に、理数系はテキストを読んでも理解するのに時間がかかりますので、解説動画を使って学習した方が分かりやすいかと思います。

解説動画はYoutubeにアップロードされているものではなく、スタディサプリや東進などある程度クオリティが保障されているサービスを利用してください。

【ステップ4】苦手分野の演習

| 内容 | |

| やること | 復習した分野の問題演習をひと通り行う |

| 目的 | 苦手分野の正答率を80%以上にする |

| 想定時間 | 1単元30分~1時間ほど |

苦手分野を復習し終えたら、次に問題演習をこなしていきます。

問題演習は【ステップ1】で使った問題集を使いまわして結構です。

【ステップ1】でまとめ問題を解いたと思うので、各単元の標準問題を解いていきます。

正答率が85%以上に達したらクリアとし、「間違えた問題」や「正解したけど微妙な問題」は全て復習対象として、当日・翌日・1週間後の計3回復習を行ってください。

【7月中旬~8月まで】夏を制するためにやるべきこと

受験生にとって夏休みほど差が付く期間はありません。

夏休みはずっと学校が休みで、勉強だけに集中できるからです。

そんな夏休みで、何をやるべきかと言うと「中3範囲の予習」「中3既習範囲の復習」「中1・2範囲の実戦演習」の3つです。

恐らくこの記事を読んでいる方は、塾の夏期講習への参加を考えていると思います。

夏期講習では「中3既習範囲の復習」はやってくれると思いますが、他の2点については微妙なので通塾先に確認しておいた方が良いでしょう。

中3未習範囲の予習

夏休みの内に、絶対に英語と数学は中3範囲を全て終わらせておいてください。

なぜなら学校の進度に合わせると、全ての中3範囲が終わるのは受験直前だからです。

そこから問題演習を始めていては確実に受験に間に合いません。

特に、英数は中3後半に習う範囲が本当にとびっきり難しいです。

この分野をスラスラと使いこなせるようになるには、半年はかかると思っておいた方が良いでしょう。

- 英語:関係代名詞・分詞・間接疑問文・仮定法など

- 数学:相似・三平方の定理・二次関数・円など

しかも問題は『これらの分野が基本的に単発で入試に出ない』という事です。

例えば、図形問題であれば「相似」「三平方の定理」「円」などが融合問題となって出題されます。英語であれば「関係代名詞」「受動態」「間接疑問文」などが絡み合って英文が作られます。

ですので、同時に終わらせて、早期に問題演習を進めておくのが得策なのです。中3範囲の予習を終わらせる方法としては以下の方法があります。

- 塾で中3範囲の予習授業を習う

- スタディサプリなどで先取り学習を進める

- 別個に英数専門の個別指導を受けておく

可能であれば、慣れ親しんでいる塾で中3範囲の予習授業を習った方が良いと思います。

しかし、塾側としては、夏期講習後に行われる模試で高得点を取らせて退塾者を防ぎたいので、範囲外の中3範囲の予習は難色を示すと思います。

ですが、受験に挑む以上、悠長に構えている暇はありませんので、必ず英数だけは終わらせておいてくださいね!

中3既習範囲の復習

こちらに関しては、塾の夏期講習で取り扱ってくれるでしょう。

説明を割愛させて頂きます。

中1・2範囲の問題演習

※こちらは【4月~7月上旬】までの期間で、中1・2範囲の復習を済ませている事を前提にお話していきます。

夏期講習の間に、中1・2範囲の内容について、実戦形式の演習を進めていきます。

こちらも多くの学習塾が夏期講習で扱ってくれるでしょう。

演習は、国語・理科・社会を中心に進めていきましょう。なぜなら、英数は予習で手一杯であり、かつ受験では中3内容が非常に多く出題されるため実戦演習が難しいからです。

| 科目 | 学習内容 | 優先度 |

| 国語 | 論説文 | ★★★ |

| 小説文 | ★ | |

| 古典 | ★★★★★ | |

| 理科 | 【物理】光・地震・電気・磁界 | ★★★★★ |

| 【化学】飽和水溶液・化学反応 | ★★★★★ | |

| 【地学】地層・地震・天気 | ★★★★★ | |

| 【生物】植物・動物・細胞・体のつくり | ★★ | |

| 社会 | 世界地理 | ★★★ |

| 日本地理 | ★★★ | |

| 歴史 | ★★★★ |

【9月~12月まで】中3範囲の完全制覇・過去問演習

さて、9月期~12月までの4ヶ月は中3範囲の完全制覇・過去問演習を目標としてください。

中3範囲の完全制覇

夏休みまでに英数範囲が終わったら、未習範囲で残るは理科・社会だけになります。

理科・社会の範囲は非常に覚える事が多いので、3ヶ月はかかるでしょう。一覧にすると下記の通りです。

| 科目 | 分野 |

| 理科 | 物体の運動 |

| イオン | |

| 遺伝の規則性 | |

| 天体 | |

| 社会 | 政治分野 |

| 経済分野 | |

| 国際分野 |

とは言っても、基本的には塾で取り扱ってくれると思います。

年内に理科・社会は片付けておきましょう。

Step2.高校受験の過去問演習

さて、秋口以降は過去問演習に突入していきます。

過去問演習は大きく、公立演習と私立演習に分かれます。

- 公立高校入試演習

- 私立高校入試演習

志望校の過去問を最低7年分は解き、訂正ノートにまとめ、誤った問題の類題を解く癖を付けておきましょう。

Step3.全国の公立高校入試の【良問】だけを鬼演習する|2週間~1か月

さてこの時期に必ずやって欲しい事が公立高校入試の良問を演習する事です。

公立高校入試は記述問題、資料問題、作図問題など各教科とも特徴的な問題形式で出題されてきます。

ですので、日頃から公立入試の問題を解いておかなければ本番形式の問題に対応できなくなってしまいます。

公立高校入試に特化した問題集として特に私がおススメしたいのが高校入試 虎の巻です。こちらは都道府県別に特化した公立高校入試専用の問題集で、過去10年以上に遡って問題を解く事ができます。

ひょっとしたら通っている中学校から既に勧められているかもしれません。

ありとあらゆる公立高校入試の中から、特に出題頻度の高い良問を問題形式別にピンポイントで掲載しています。

例えば英語の問題であれば「英文法」「空所補充」「適文選択」「英作文」「長文読解」など非常に細かく分野が分かれています。

これを使えば、

- 自分の都道府県で出題される問題形式を選択

- ピンポイントで学習

というサイクルを回して超効率的に良問をこなしていく事が出来ます。

わたしの塾生にも毎年解かせていますが、良問ぞろいで演習に最適です。

【1月以降】受験まで入試問題に特化して学習

さて、ここまで完了したら後は受験当日まで可能な限り詰め込み勉強するだけです。

【平日】受験まで入試問題に特化して学習

受験当日まで平日ルーティンとして行って欲しい基礎メニューは以下の通りです。

- 国語(30分):古典1題+問題集の漢字1ページ

- 英語(30分):長文読解1題

- 数学(30分):「関数」「平面/立体図形」から選択して1題

- 理科(30分):生物/化学/地学/物理のいずれか1つ見直し

- 社会(30分):地理/歴史/公民のいずれか1つ範囲を半分見直し

もちろん得点に自信がある内容があれば無理にこなす必要はありません。

しかし、そうではない人はこのメニューを原則毎日こなしながらプラスで自分の足りない部分を補っていった方が良いでしょう。

【休日】休日の過ごし方

受験直前の休日は恐らく塾で直前対策授業が行われていると思います。ですので、意外に時間がありそうで無いものです。

ですので、平日のルーティンに加えて以下の事に取り組んでみてください。

- その他(60分):他県の公立高校入試から1教科を選び入試問題を「制限時間-5分」以内で演習する

他の都道府県の公立高校入試の問題はインターネットで公開されています。

わたしもこの時期になれば他県の公立高校入試の問題を生徒たちに

受験生の勉強時間

難関高校を目指している場合、勉強時間は非常に重要です。

学力は「勉強時間×勉強の質」で上がっていきますが、勉強時間を多く取り「トライ&エラー」を繰り返さないと勉強の質は上がりません。

つまり、勉強時間が最も重要なのです。

しかし、あまりにも長時間勉強しすぎると、それ自体のストレスが生じることもあります。

以下に、中学3年生が難関高校を目指している場合、1日どのくらいの時間を受験勉強に割くべきかについて考えてみましょう。

必要な1日あたりの学習時間は?

中学3年生の場合、一般的に5時間程度の勉強時間が適切と言われています。

しかし、特に難関高校を目指している場合は、6〜7時間程度の勉強時間が不可欠です。

ただ、その時間を全て受験勉強に充てる必要はありません。以下に勉強時間の配分を考えてみましょう。

- 学校の授業時間(週5日授業を基準に)・・・5時間

- 塾の授業時間(週3日想定)・・・1.5時間

- 宿題の時間(1日1時間程度)・・・約1時間

- 自主的な勉強時間(受験勉強含む)・・・2〜3時間

上記のように考えると、自主的な勉強時間はせいぜい2時間程度です。

基本的に自主的な勉強時間は全て受験勉強に充てるべきですが、趣味や運動などの時間も必要です。

自主的な勉強時間内でどのように勉強するかは、以下のように考えるとよいでしょう。

- 定期テストの勉強・・・約1時間

- 受験勉強・・・約1時間

- 講義や模擬試験の受講など、勉強方法の幅を広げる時間・・・約0.5時間

上記のように、自主的な勉強時間内での勉強を配分すると、受験勉強に充てられる時間は意外と短い事が分かります。

この短い時間をいかに効率的に使うかが、受験勉強の鍵となってきます。

※最後に、1日あたりの勉強時間や配分は、受験生によって異なることを忘れないでください。

自分に合った学習スタイルを確立し、禁忌の少ない健康的な生活を維持しながら、勉強に取り組むことを心がけることが重要です。

受験勉強中の心構え

さて、戦略的な話は以上ですが、最終的に受験で最も大事なのは心構えです。

私は、たとえ学力が全然志望校に届いていなかったとしても、最後まで諦めずに1年間努力さえ続ければ、誰でも志望校に合格できると思っています。

しかし、精神的に安定して勉強に挑むのは至難の業です。私も受験時代を振り返ると、

- やる気にムラがある

- 周りとの成績差に自信を失くす

- 高校に行く目的が見いだせない など

など色々な悩みに直面し、その度に挫折してきました。

周囲から「やる気を出せ!」とか「危機感を感じろ!」と言われても、私には全くピンと来ませんでした。

そんな受験生活を過ごし、大人になって塾講師になった今、私から確実に言える事は「人間やる気が上がり下がりするのは当たり前」だという事です。

大人だって毎日勉強するのは難しいのです。ましてや中学生にとっては毎日勉強するなんて、大変に決まっています。

しかし、たった1つだけメンタル的な悩みを解決する方法があります。

それは何も考えずに『勉強を生活習慣にすること』です。

何を当たり前の事を…と思うかもしれませんが、合格者たちの多くは皆一様にこの極地に至っています。

例えば、皆さん毎日歯みがきをしていますよね?

では、歯を磨く時に毎回イチイチやる気を出して磨いているでしょうか?

そんなことありませんよね。毎日の習慣だから疑問を感じずに、ただ粛々と「歯を磨いている」のだと思います。

受験勉強もそうなれば無敵です。

強制的に2ヶ月間、毎日勉強を続けさえすれば、勉強するのが当たり前になり、逆にやらなかったら気持ち悪くなっていくと思います。

そうなれば、やる気があろうがなかろうが、関係ありません。

ですので、勉強に慣れていない人は最初の2ヶ月間だけ必死に頑張ってください。机に着席さえできれば、もう勉強の半分は終わったも同じです。

.png)