この記事では、必ず中学2年生のうちから取り組んでおくべき学習法についてお伝えしたいと思います。

いま受験指導塾で中学2年生に伝えている話を出し惜しみなく簡潔にまとめた内容になっていますので、ぜひ参考になればと思います。

- 公立の最難関・難関高校に進学したい

- 現在中学2年生orもうすぐ中学2年生

- 学習塾に通っているからと安心しきっている中学生

中学2年生は高校受験において受験生と同じぐらい重要

まず初めに言っておきたい事は、中学2年生は中学3年生と同じぐらい重要な学年だということです。

なぜなら受験生になれば、ライバルの多くが受験に向けて勉強に取り組み、学力差が付きにくくなるからです。

これから、中学2年生の内に必ずやるべきことをお伝えしていきたいと思います。

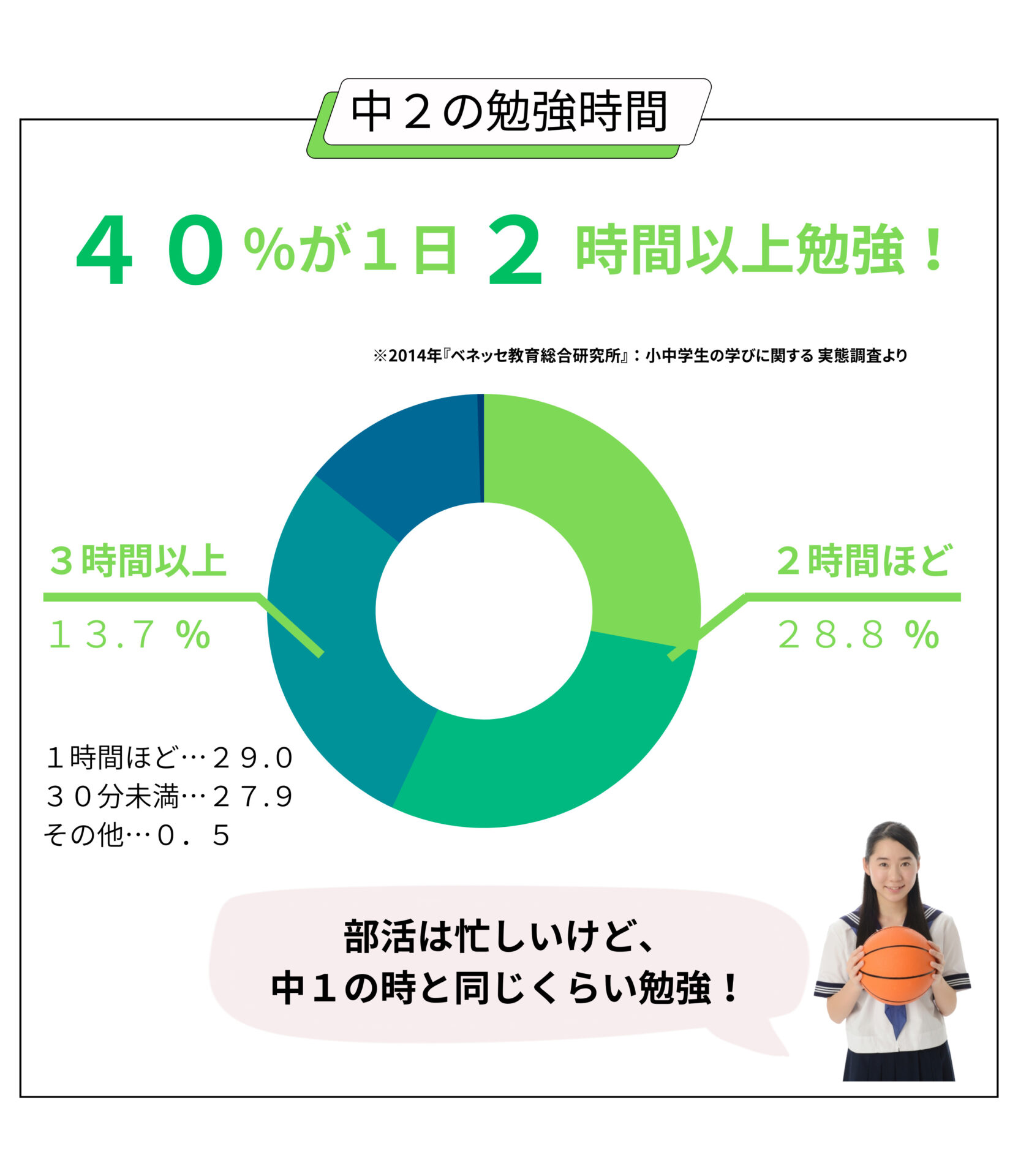

中学2年生に必要な毎日の勉強時間

まず平日1日平均最低2時間は勉強時間を確保してください。

塾で授業を受けている時間は×0.5でカウントして、平均1日2時間は学習に励むのです。

ベネッセが中学2年生に対して行った調査結果をご覧ください。

中学2年生は平均約1時間30分は勉強しているのです。

中学2年生は平均約1時間30分は勉強しているのです。

データに表れていないだけで、成績上位者はもっと勉強時間を費やしていることでしょう。

本来ならもっと勉強して欲しいぐらいです。

なぜなら2時間という限られた時間内で「日々の学習」「中1の復習」「中3の予習」などをこなさないといけないのですから。

【前準備】1ヶ月で完成!中1の復習を確実に仕上げる方法

さて、中学2年生の話をしていく前に、そもそもあなたは中学1年生の内容をちゃんと覚えていますか?

恐らくしっかりと覚えている人はごくわずかでしょう。多くの中学2年生が内容を忘れていると思います。

中1の抜けは中2の学習に響きますし、何より中学3年生に上がれば、復習する余裕が無くなります。絶対に今のうちに復習をしておきましょう。

基本的には独学で中1の内容を復習する事になります。

しかしご安心ください。独学で復習をできるステップをお伝えします。

- 【ステップ1】中1用の総復習用問題集を1周

- 【ステップ2】集中的にミスした分野をチェックして復習

- 【ステップ3】理解度が高まったら、ミスした分野に絞って問題演習

【ステップ1】中1用の総復習問題集を1周

まずそもそもの問題として、中1の学習内容の「何ができて何ができていないか?」が分かっていないと思います。

それを明らかにするために、まずは5教科の総復習問題集を1周して解いておきましょう。

例えばこういったテキストですね。こちらはAmazonベストセラーの「5教科要点総仕上げ問題集」です。

中1の内容でも特に重要度の高い問題をピックアップして掲載しています。

こちらを全て解いて答え合わせする事で、中1単元の抜け漏れを確認できます。

ひと通り解き終わったら、以下の基準で各単元別に理解度をチェックしておきましょう。

| 正答率 | 理解度 |

| 「85%以上の得点率」 | 〇 |

| 「60%以上~85%未満」 | △ |

| 「60%以下」 | × |

もし正答率が60%を切るならば、その単元は確実に復習対象です。

△の場合は計算ミスなどのケアレスミスによる失点が原因ならクリア、そうでないのなら復習しておいた方が無難です。

【ステップ2】理解度が低い分野を集中的に復習

理解度が低い分野があれば、学校や塾のテキスト・参考書などを使って復習を行います。

しかし、特に理数英の分野に関しては、自学での復習が難しいかもしれません。

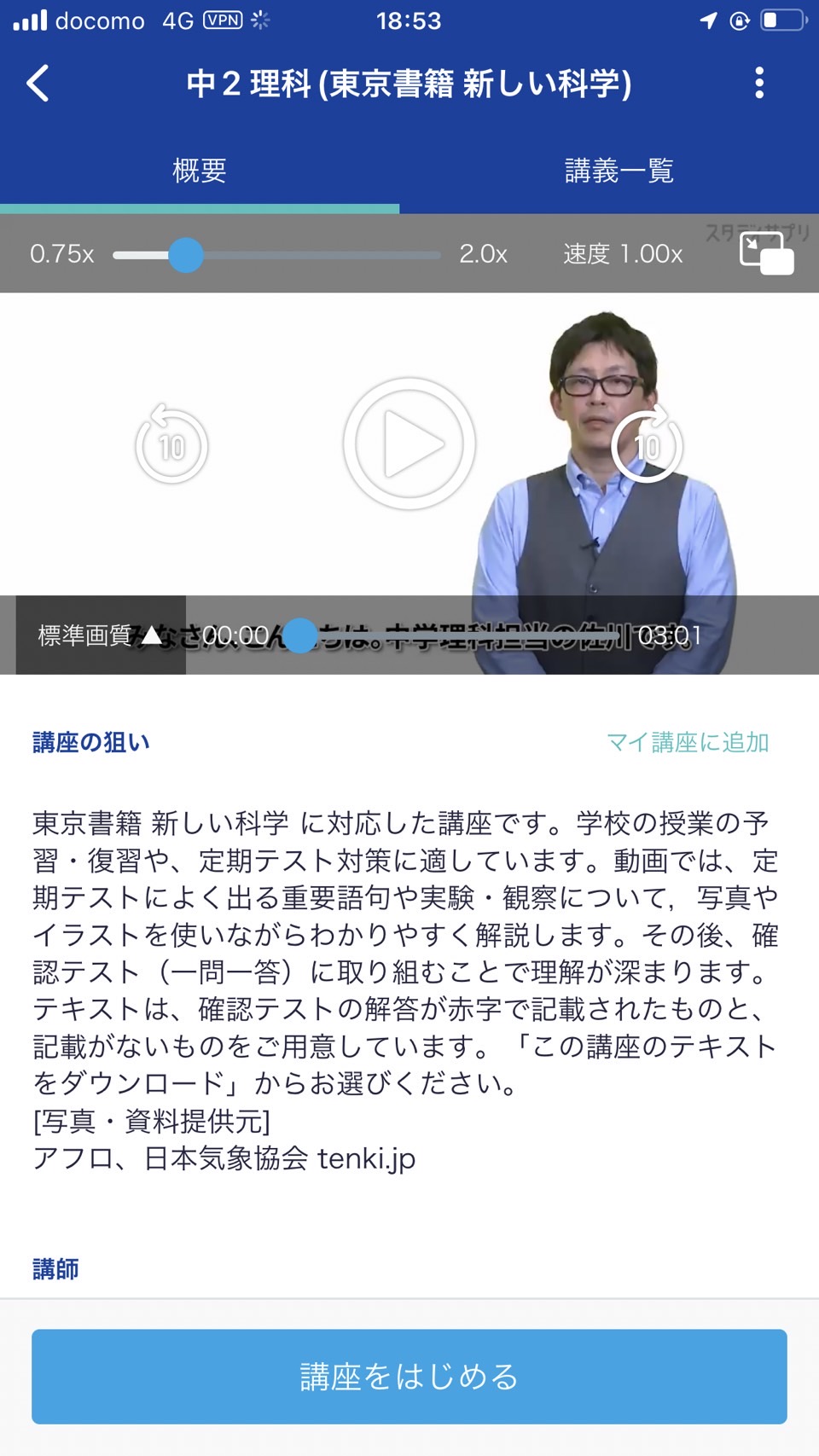

その場合は、スタディサプリ中学講座などの解説動画を使って学び直すのも1つの手段でしょう。

特に、スタディサプリは1度登録すると、全ての動画が見放題なので短期的に復習するのにコスパ最強です。

※私も使用しています。2枚目の写真は敬愛する佐川先生

※私も使用しています。2枚目の写真は敬愛する佐川先生

ある程度苦手な分野が復習できたら、次のフェイズにいきましょう。

【ステップ3】ミスした分野に絞って問題を解く

さて、お次は苦手分野のリベンジ戦です。

間違えた分野の問題に再チャレンジしてみましょう。

正答率が「85%」を超えれば、2週間後を目安にもう1度再チャレンジしてみてください。定着しているかどうかを計るためです。

正答率が低ければ、もう1度【ステップ2】に戻ってやり直してください。

中学2年生での各教科の取り組み方法

さて、中学2年生における各教科の取り組み方法についてお伝えしていきます。

今回ご紹介するのは、あくまで難関・最難関高校を目指す上での取り組みになりますので、ご留意ください。

英語の取り組み【最重要】

英語は中2範囲だけでなく、中3範囲まで見据えて学習を行った方が無難です。

わたしは公立高校受験を戦う上で、英語が最も重要な科目だと考えています。

なぜなら英語には以下3つの特性があるからです。

- 英語は全国的に「試験範囲拡大」「問題難易度が難化」傾向にあること

- 英語は伸びるのに時間が必要だが、かけた時間だけ成績アップが見込める

- 英語は1度伸びれば復習にほとんど時間がかからない

特に、1度成績が上がれば復習がほとんど必要ないのは最強の武器です。

理想は中3に上がった時に英語を極めておいて、国・理・社・数に集中的に時間を費やす事です。

英語は可及的速やかに、成績上昇に向けて取りかかる必要があります。

その通りです。英語は外部の力を借りないと非常に厳しいと思います。

少なくとも「英文法」「リスニング」「ライティング」に関しては、独学だけで伸ばすのは現実的ではありません。

- 英単語の暗記:独学〇

- 英文法の学習:独学△

- 英語長文読解:独学〇

- リスニング:独学△

- ライティング:独学×

周りにいる英語が得意な人を見たら分かると思います。

彼らは受験英語の勉強をして得意になったわけではなく、「英会話教室」で習って得意になった人たちではないでしょうか。

ですので、英語の勉強を進めていく上では、塾や学校とは別に英語サービスを利用するのは必須だと言えます。

もし曜日や進度の関係から、英会話教室などが難しければ自宅学習でも大丈夫です。

個人的には、Z会の【Asteria】Z会のオンライン学習が受験向きの4技能重視で、カリキュラムも洗練されているので、おススメです。

国語の取り組み

国語って正直どうやって取り組んだら良いのか全く分かりませんよね?

実際、国語は時間をかけたからと言って伸びる教科では無いのも事実です。

試しに、周りにいる国語が得意な方に聞いてみてください。

恐らくほとんどの子が

と返してくると思います。

言い換えれば勉強時間に比例して伸びるわけではないのです。

しかし、成績優秀者の子たちには共通して3つの力が備わっています。

こちらに関しては、以下の記事の「国語:厳選された文章を読む習慣づけ(最重要)」にて詳しくお話しているので、時間があればぜひご覧になってください。

数学の取り組み

中学2年生でつまずく最大の科目は数学でしょう。

中学2年生で習う数学は、正直難しいものばかりです。中学3年生でも苦労します。基本問題は解けても応用問題になると難易度が跳ね上がるからです。

- 式の計算

- 連立方程式

- 一次関数

- 図形の性質と証明

- 確率

- 資料の整理(箱ひげ図など)

この内、「連立方程式」「一次関数」「図形の性質と証明」はマスターしておかないと、中3の学習に大きく響きます。

中学2年生で習う単元の中では最重要だと言えるでしょう。この3つだけは本当に力を入れて取り組んでください。

数学は基本的に3ステップで勉強を進めていきます。

- 単元理解:公式や解法を覚える

- 頻出問題の演習:公式や解法を使う

- 反復演習:解法を記憶に定着させる

①中2数学の単元理解

あくまでゼロから学ぶことを想定しての話ですが、

単元理解では、先生の授業や解説書を読んで理解する事になります。

数学は公式・定義・定理を暗記するのではなく、考え方を学ぶ学問なので、キチンと「なぜそういう考え方になるのか」という事象の背後にある理由を深く学ぶ必要があります。

その場合は、解説書や解説動画を補助的に使うしかありません。

個人的に解説書では「中2数学が面白いほどわかる本」が群を抜いて分かりやすいので貼っておきます。

単元全体の内容が大体理解できれば次は最重要の頻出問題の演習です。

➁頻出問題の演習

このフェイズでは数学の頻出問題を演習していきます。

各単元には必ず頻出問題があります。

例えば中2数学「連立方程式」であれば、

- 距離・時間・速度

- 水溶液の溶液・溶質・溶媒

- 売上・利益の計算

など20題近くの頻出パターン問題があります。

それらをまずは1周してみてください。

恐らく最初は正答率が50%を切ると思いますが、間違えた問題は後から定着させれば良いので、気にしないでください。

塾に通っている方は、塾のテキストが最良の教材です。

塾側が効率的に学習を進めるために、頻出問題ばかりをセレクトしているからです。

塾に通っていない方には「重要パターン演習」(塾用教材)がおススメです。

こちらは名前のとおり、頻出問題だけに特化した問題集で、塾用教材のため市販されておりません。

塾用教材の販売店まで足を運ぶか、メルカリなどで買うしかないと思います。

③頻出問題のやり直し

さて、最後に頻出問題のやり直しです。

このフェイズでは問題集を1周した時に間違えてしまった問題だけに取り組んでいきます。

流れとしては

- 1周目に間違えた問題のやり直し(正解するまで)

- 類題の演習

- 類題のやり直し(正解するまで)

- まとめ演習

まず初めに、問題集を1周した時に間違えてしまった問題だけを解き直しましょう。こちらは必ず正解するまで解き直してください。

次に間違えた問題の類題を解いてみましょう。問題集には必ず問題の近くに類題が掲載されています。

ちゃんと頻出問題の解き方を覚えていたら、類題が登場した時に、当てはめて解答する事ができるはずです。類題も正解するまで解き直しをしてくださいね。

ひと通り終わったら、問題集の単元最後に掲載されている『まとめ・総合問題』に挑戦してください。

正答率が75%を超えればクリアと考えて良いでしょう。

社会の取り組み

中学2年生で習う社会は「歴史」がほとんどを占めます。

歴史に関しては「用語」「出来事の流れ」の2点を同時に覚える学問ですが、最も重要なのは『歴史的な出来事の流れ』です。

なぜかというと、覚えた用語は時間が経つと忘れますが、歴史的な出来事(ストーリー)は記憶に残りやすいからです。

では歴史的な出来事の流れを覚えるためにはどうしたら良いのでしょうか?

教科書は文字ばかりで読む気になれないし、毎回先生に聞くのも気が引けますよね?

実はものすごく良い方法が1つだけあります。

それは「歴史のマンガを読むこと」です。長い間塾講師をやっていますが、正直これに勝る方法はありません。

詳しくは以下の記事の「歴史の得点率を上げる最短3ステップ」で紹介していますので、よろしければご覧ください。

理科の取り組み

中2理科は大きく「物理」「化学」「生物」「地学」の4つに分かれています。

そして、中2理科で特に差が付きやすいのは「物理」「化学」です。正直「生物」「地学」は暗記がメインなので、後からどうとでもなります。

しかし「物理」「化学」は内容も難しく、1度つまずいて苦手意識を持ったら挽回が大変です。

- 【物理】電気・磁界など

- 【化学】物質の成り立ち・化学変化など

逆を言えば、苦手にしている人が多いので1度得意になれば、周囲と大きく差をつける事ができます。

これらは理論をもとにした学問になりますので、数学と全く同じやり方で進めていきます。

- 理論学習:分野全体の理論や考え方を覚える

- 頻出問題の演習:理論や考え方を使って問題を解く

- 反復演習:解き方を記憶に定着させる

理科の理論学習に関しては、圧倒的にスタディサプリ中学講座がおススメです。

特に、関西で超有名な佐川大三先生の授業はめちゃくちゃ分かりやすいです。僕も使っていますが、佐川先生の授業は分かりやすく、あらゆる疑問に答えてくれます。

理論学習が終われば、問題演習に入っていきます。個人的には塾用教材の実戦問題集がおススメです。全国の公立高校入試から選りすぐりの問題をセレクトしています。

こちらも塾用教材なのでメルカリなどで購入してみてください。

志望校を意識!中学2年生から始める高校の情報収集

さて、中学2年生の内からやっておいて欲しいのが高校の情報収集です。

この記事をご覧になられているという事は、恐らく勉強熱心な中学生か、もしくは保護者の方だと思います。

恐らく、公立高校入試において難関高校の受験も視野に入れているでしょう。

では、そもそも何のために難関高校を目指すのでしょうか?

『難関高校を目指すことで、高い目標に向かって努力する経験を得られる』

『親や兄弟と同じ高校をとりあえず目指したい』

色々と理由はあると思いますが、少なくとも難関高校に「入ったあと」における最大の客観的メリットは、「大学受験に有利かどうか」につきます。

加えて、正直、難関高校だからといって、必ずしもフォロー体制が充実しているとは限りません。

例えば、

みたいな難関高校も実際多くあります…

※特に「わが校は自律を重んじますので宿題は出しません」みたいな高校は要注意です。

そこで目標とする難関高校のイメージを膨らませるために、少なくとも以下の情報を集めてみてください。

- 難関大学の現役進学率はどのぐらいなのか?

- 他県の同程度の難関高校の進学実績と比較してどうか?

- 宿題の量はどのぐらいあるのか?

- 授業外学習(朝補習など)はどのぐらいあるのか?

- 成績下位層へのフォローはあるか?

- 進学実績以外で他の学校と比較しての圧倒的な強みは何か?

最低でも上記の情報を集める事ができれば、入ろうとしている難関高校の特色や手厚さが見えてくると思います。

情報を集める上では「みんなの高校情報」などのインターネットに加えて、

卒業生or今通っている在学生から話を聞くのが最も確実です。

もしそういった方がいなければ、塾の先生や保護者の方に聞いてみると良いと思います。

まとめ

以上が、中学2年生の内に取り組むべき高校受験の準備に関するお話でした。

- 中学1年生の内容を総復習

- 1日平均2時間の勉強時間を確保する

- 中学2年生では英語を最重視する

中学2年生はあと1年で受験生となります。

中学3年生で苦労しないように今のうちから欠かさずに受験の準備をしておきましょう。

.png)