本州四国連絡橋は本州と四国を結ぶルートの事を指します。

ルートは西から順に3つです。

- 瀬戸内しまなみ海道(尾道-今治ルート)

- 瀬戸大橋(倉敷-坂出ルート)

- 明石海峡大橋&大鳴門橋(神戸-鳴門ルート)

本州四国連絡橋で押さえる基本事項として、

- 代表的な橋の名前

- それぞれが結んでいる2つの県

は熟知しておきましょう。

【超有料級】各学年の高校受験に向けた勉強方法にもまとめています!

本州四国連絡橋の簡単なまとめ

橋の建設には莫大な費用がかかります。

ですので、向かい合う県同士で島づたいに複数の橋を最短距離になるよう結んでいます。

中国地方と四国地方の位置関係を覚えておけば分かりやすいです。

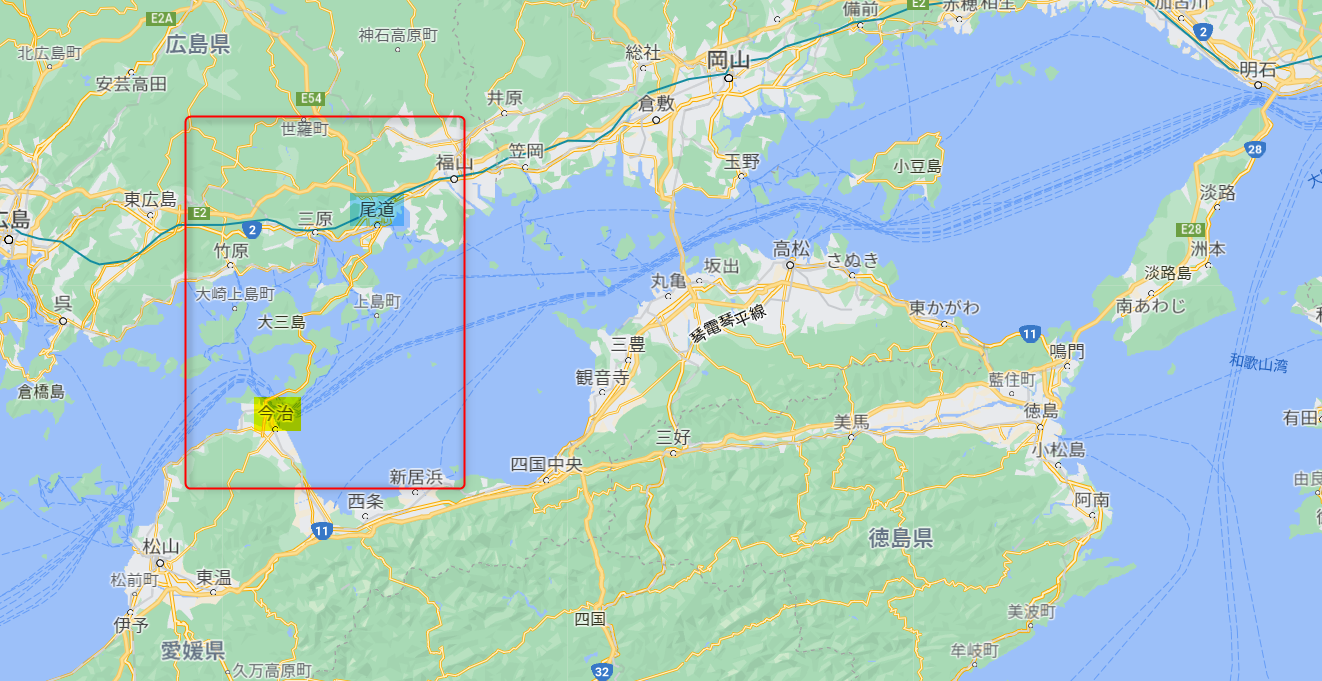

◆瀬戸内しまなみ海道(尾道-今治ルート)|出る順3位

広島県の向かい側にあるのは愛媛県です。

この広島(尾道市)・愛媛(今治市)間を結んでいるのを「瀬戸内しまなみ海道」と言います。

見ての通り、瀬戸内しまなみ海道は瀬戸内海にあるいくつもの島を多くの橋で結んでいます。

ただし、教科書にあまり載っていない事もあり出題頻度は低めです。

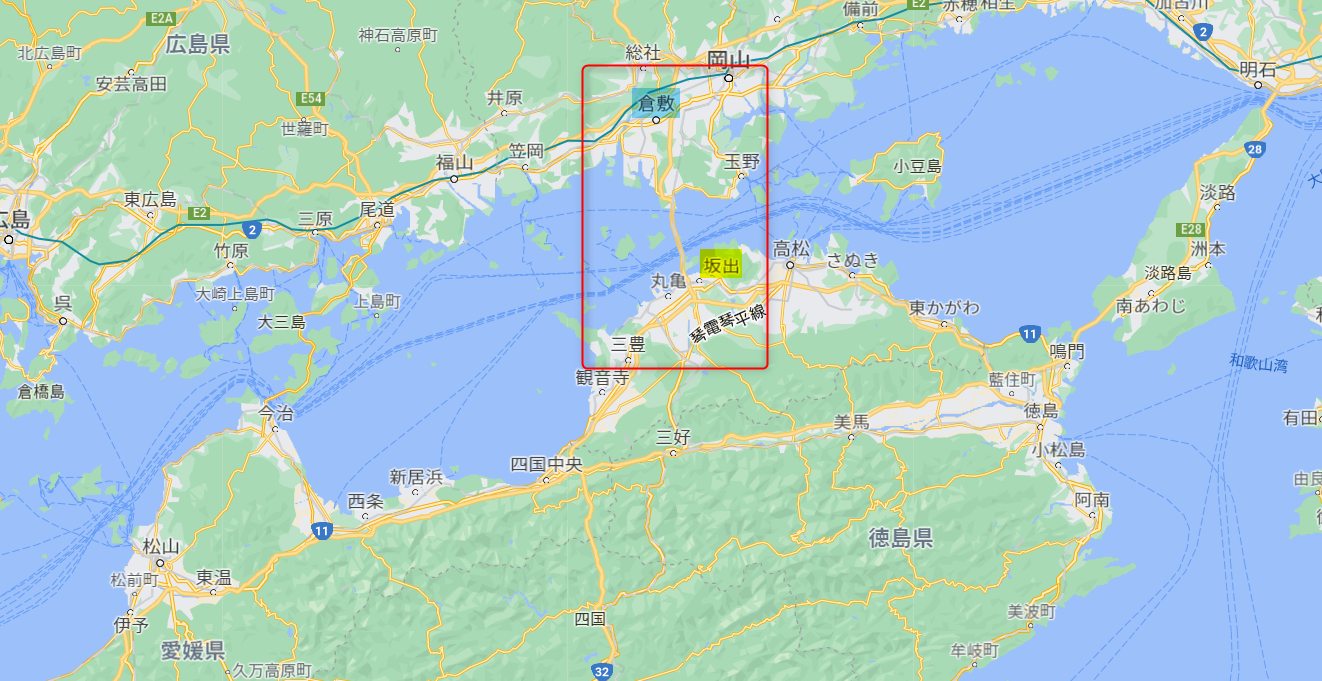

◆瀬戸大橋(倉敷-坂出ルート)|出る順1位

岡山県の向かい側にある県は香川県ですね!

この岡山(倉敷市)・香川(坂出)間を結んでいるのが瀬戸大橋です。

瀬戸大橋は最も出題頻度が高いです。なぜなら本州四国連絡橋のうち最初に作られたのが瀬戸大橋(1988年)だからです。

3つのルートのうち、ちょうど真ん中なので最初に作られたと考えてください。

◆明石海峡大橋&大鳴門橋(神戸-鳴門ルート)|出る順2位

最後が兵庫県と徳島を結ぶ神戸-鳴門ルートです。

神戸-鳴門ルートは淡路島を挟んで2つに分かれています。

- 明石海峡大橋(神戸-淡路島)

- 大鳴門橋(淡路島-鳴門)

瀬戸内しまなみ海道や瀬戸大橋と違って、2つの大橋を覚えなければいけないので面倒ですね。

また明石海峡大橋や大鳴門橋の影響で、四国から神戸・大阪に消費が流れるストロー現象が発生しています(後述)。

本州四国連絡橋の関連問題

本州四国連絡橋は用語問題だけでなく、資料・記述問題も頻繁に出題されています。

特に公立入試では資料・記述問題の方が出題されるのでチェックしておきましょう。

交通時間についての資料問題

しばしば「本州四国連絡橋の開通による交通機関への影響」が問題となります。

代表的なのは交通時間の短縮です。

開通前まではフェリーと鉄道を乗り継いでしか本州に行けませんでしたが、開通後は鉄道やバスだけで行ける様になり移動が楽になりました。

公立入試では「電車・バス・鉄道・船」など各交通機関の利用者数グラフが出され、瀬戸大橋開通後に利用者がどう変化したかが問われています。

※2021年度香川県県立入試などで出題

ストロー現象

本州四国連絡橋はストロー現象の説明問題の例として出される事もあります。

ストロー現象とは、交通網の発達により大都市に人々が吸い寄せられる現象の事を言います。

かくいう四国でも本州四国連絡橋が出来た事によって、人々が四国を通り越して大阪や神戸まで出かける様になりました。

このように交通機関の発達が地方経済衰退に繋がる事もあります。

まとめ

本州四国連絡橋の簡単なまとめでした。

- 最初に開通した本州四国連絡橋は瀬戸大橋

- 神戸・鳴門ルートは明石海峡大橋・大鳴門橋の2つを要暗記

- 本州四国連絡橋の開通によって交通機関が短縮し、ストロー現象が発生

本州四国連絡橋は暗記項目だけでなく、地元経済への影響など幅広く問題として出されます。

しっかり覚えた上で自信を持ってテストに挑めるようにしておきましょう。

.png)