今回は中学理科の「音」をゼロから一気に学習していきます。

音は簡単で覚える事が少なく、すぐに得点に結びつきます。コスパ最高という意味では、優先度が高い単元なのです。

本記事では中学で習う「音」を全く習ったことがない人でも分かるようにゼロから解説しており、教科書の内容をたった1ページでマスターできる内容となっています。

↓↓こちらの動画では10分で覚えられます。

また、今回の解説を聞いた後に「授業内容を復習したい」「問題を解いてみたい」という方に向けて、LINEでテキスト・問題もプレゼントしています。

(↓↓テキスト・問題の一部)

ぜひ最後までお読みになってください!

1.音の基本知識

1-1.音の基本

その通り!まず音が出る場所のことを、音の源と書いて「音源」って言うんよ。

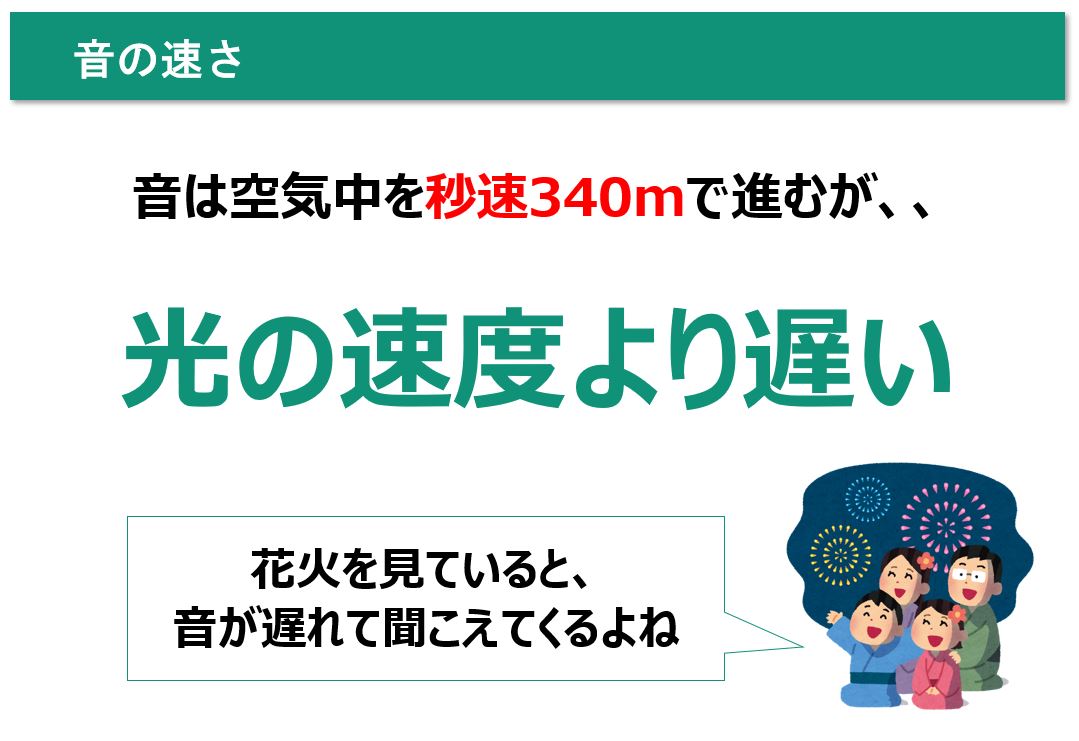

音源から出た音は、なんと空気中を「秒速340m」のスピードで進んでいく。これは1,000mの持久走ならたった3秒で完走できる速さ。

すごく速いって思うかもしれないけれど、世の中にはもっと早い物質が存在する。

それが光です。(光は音の100万倍ぐらい速い)

よく出題されるのが花火の例。花火って打ち上がって花火が見えてから音が遅れて聞こえてきますよね?

「光が音よりも速い」何よりの証拠です。

1-2.音の伝わり方

正解は、音が空気中で振動して、その振動が君の鼓膜にまで届いているからです。

つまり、音の正体って実は「振動」なんです。

そして、振動さえ起こせれば音はどこでも伝わります。

空気中はもちろん、水中などの液体、地面などの固体でも音は伝わる。

ただ1点注意が必要で、宇宙のように空気が全く無い真空では音は発生しません。

何でかって言うと、そもそも振動を起こすための空気が存在しないから。

水がないところに波が立たないのと一緒。

だから「真空では音は伝わらない」。重要だから覚えておいてください。

第1章まとめ

ここまでの話をまとめると、

- 音が出るものを「音源」という

- 音は空気中を秒速340mで進むが、光の速度より遅い

- 音の正体は振動であり、空気中・水中・固体中どこでも伝わるが、真空では伝わらない

以上となります。

2.音の振動とは?

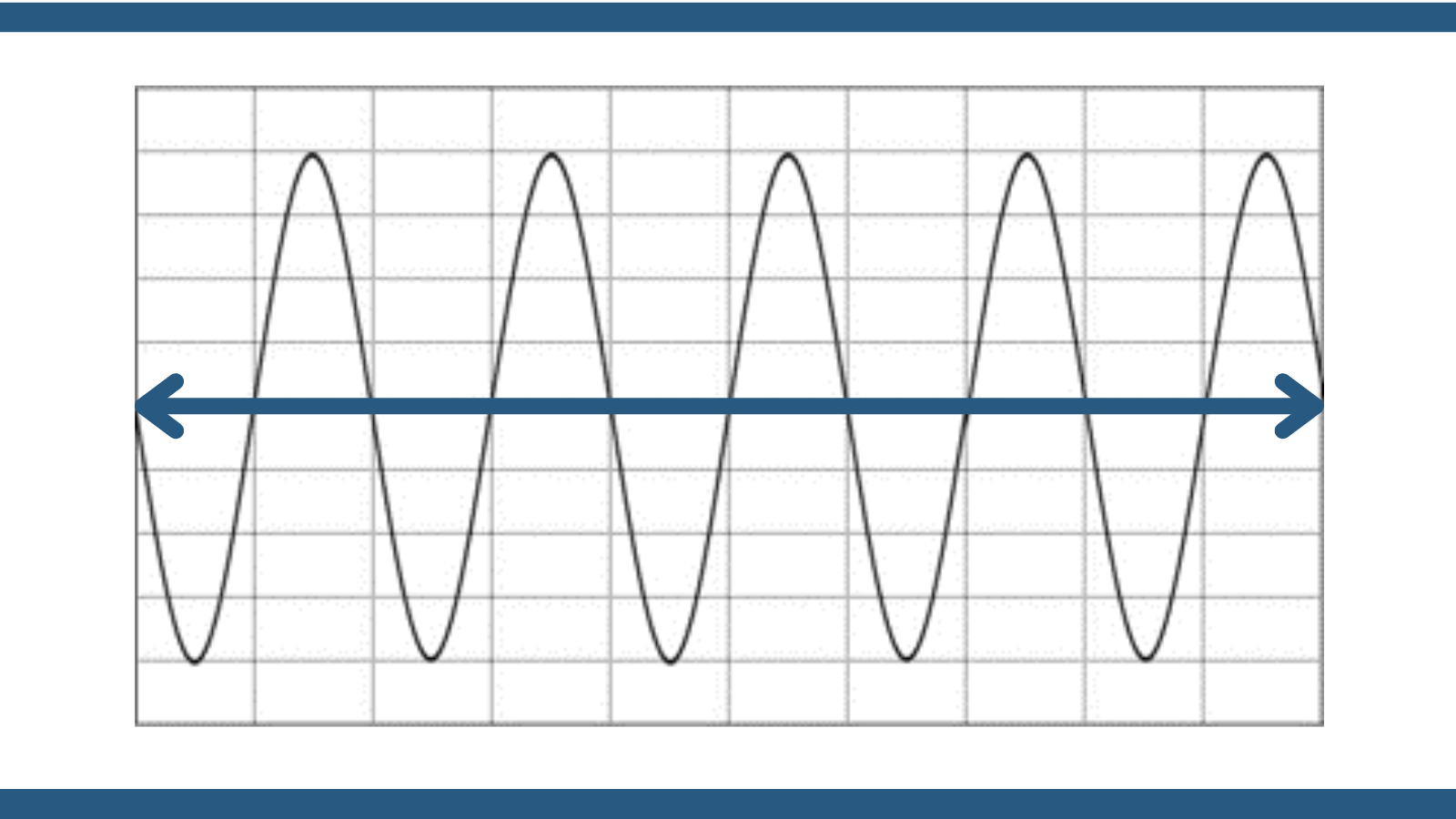

2-1.音の波形図

さて、そんな音の振動をもう少し詳しく見ていきます。

音を目に見える形に表したら、じゃん!このような波の形をしています。

まず横軸が表しているのが時間です。右に行けばいくほど時間が長くなっていきます。

例えばこの図で、1マスを1秒の長さだとしたら、全部で10マスあるので10秒間の時間を表していることになります。

一方で、残ったこの波、何を表しているかと言うと振動を表しています。

山のような波と谷のような波があると思いますが、これをワンセットで1振動とカウントします。

つまりまとめると、いまこの図の中には振動が5つあるわけですよね。

2-2.音の大きさ・高さの見分け方

そして、実はこの波の形を見るだけで、音を聞いてなくても、どんな音なのか1発で分かることが出来るのです!

ポイントは音の大きさ・高さです!!

2-2-1.音の大きさ

1つ目は音の大きさ。音の大きさってのは音のボリュームの事ですね。

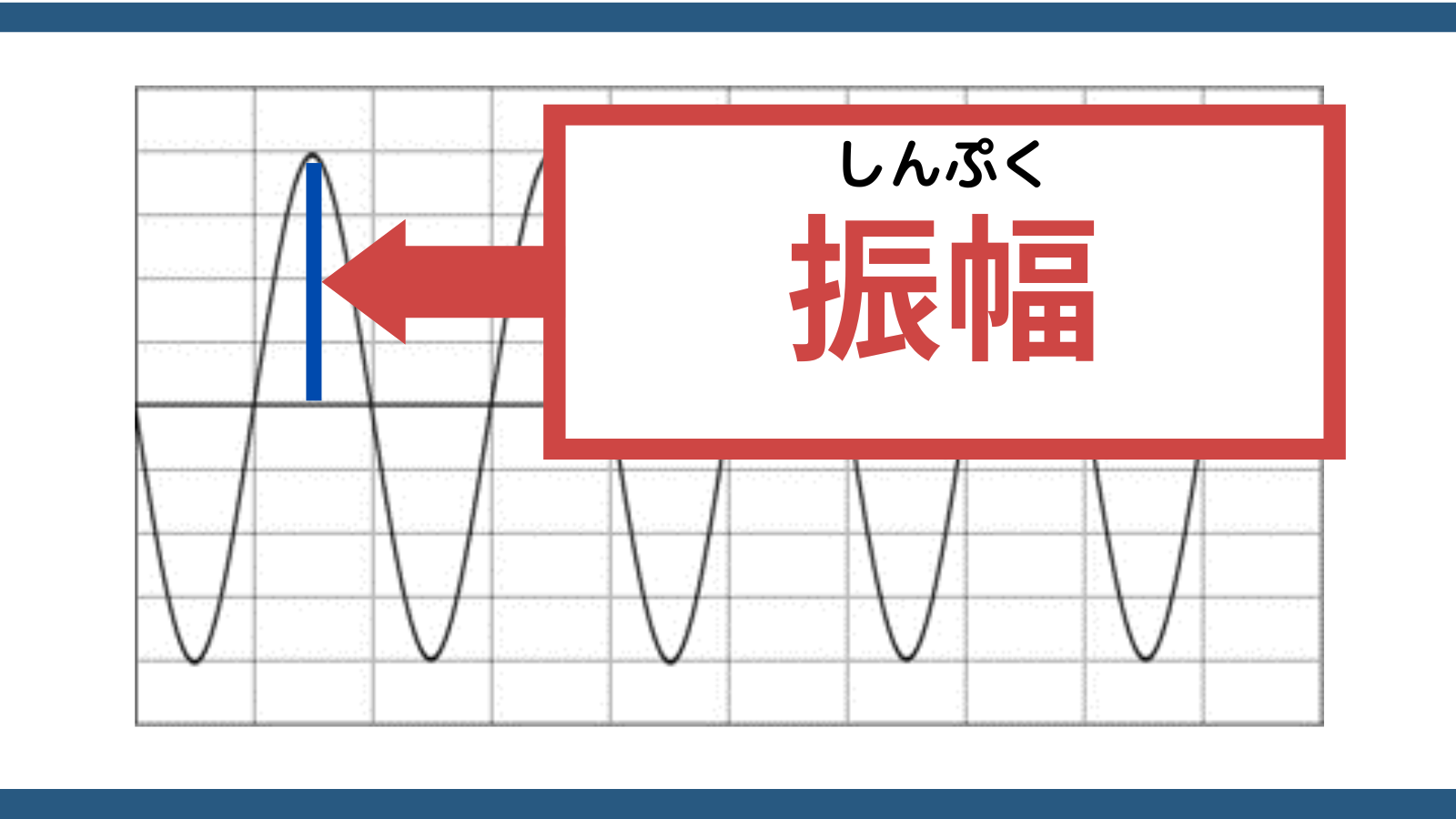

先ほど見せた振動の波の高さを「振幅」と言うのですが、「振幅が長ければ長いほど音は大きくなります」。

2-2-2.音の高さ

2つ目は音の高さ。音の高さってのは高音とか低音とかの事です。

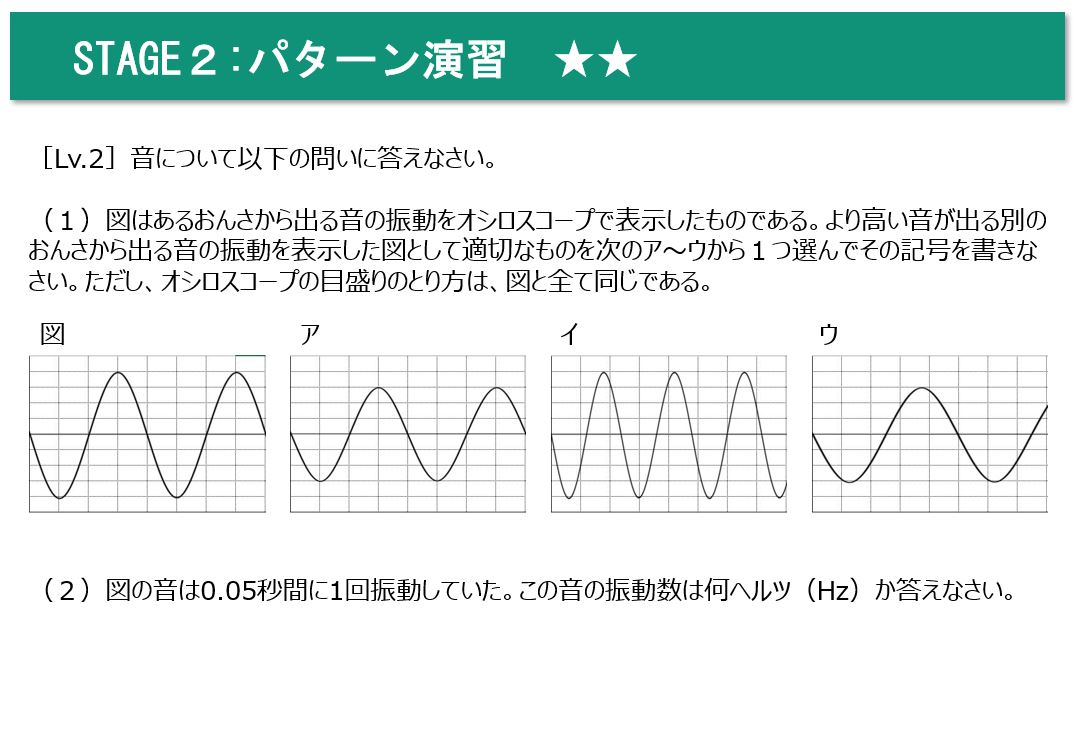

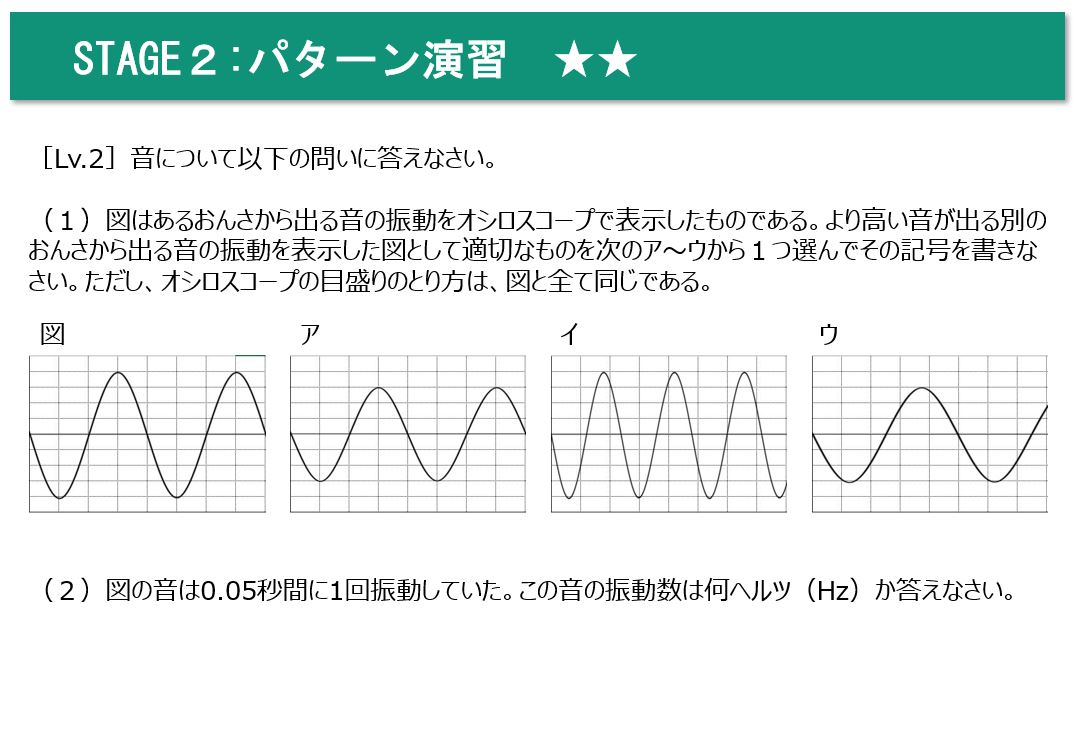

さきほど山のような波と谷のような波、セットで1つの振動とカウントすることを伝えましたね?

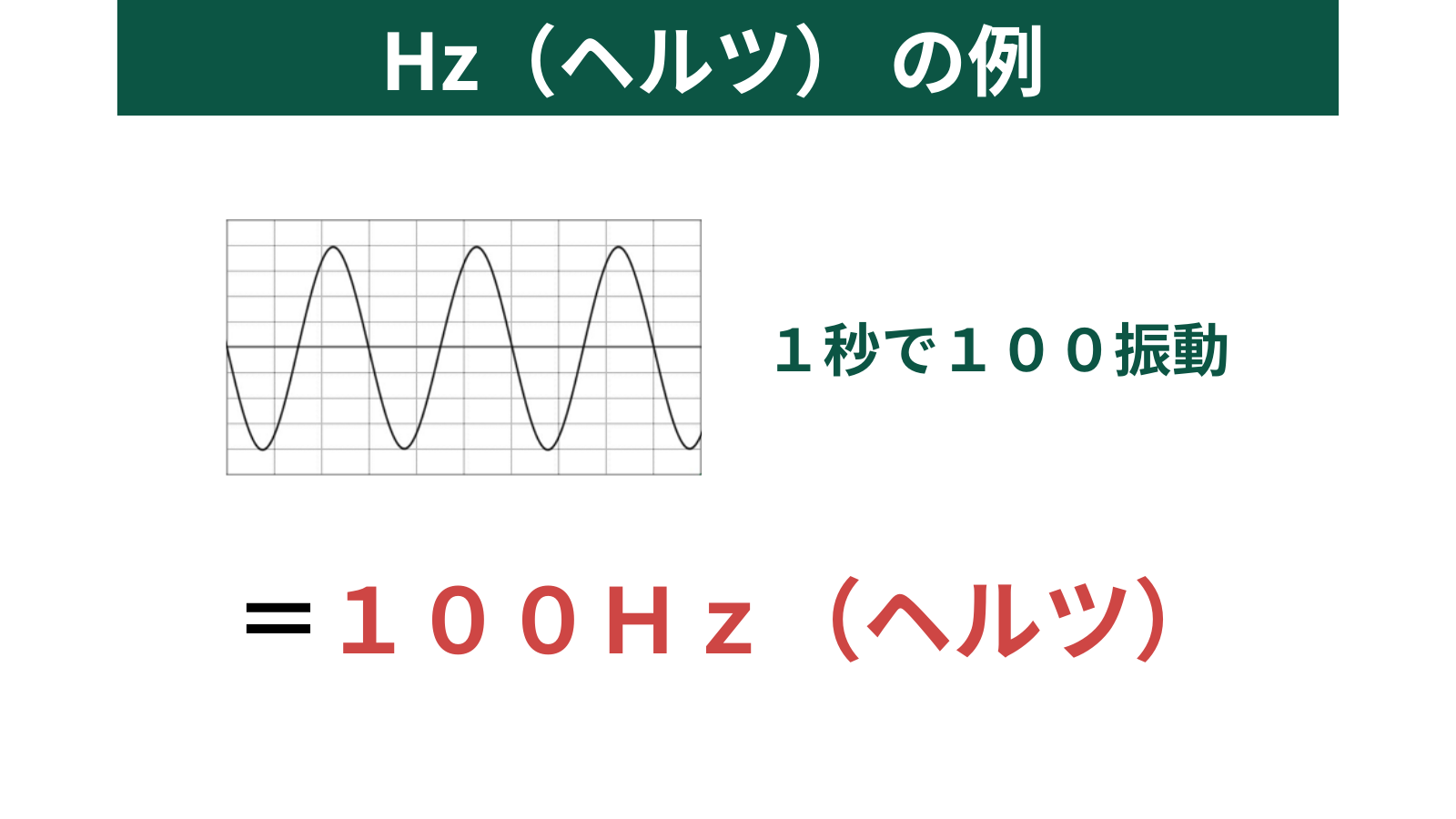

そして「1秒間での振動数が多ければ多いほど音は高くなります」。

ちょっと難しいので、軽く問題を出します。例えば、1秒間に100個の波がある音と、1秒間に300個の波がある音、どちらの方が高い音になるでしょうか?

答えは300個の音になります。理由はもちろん振動数が多いからです。

「1秒間の中で」という条件も大切で、1秒間の振動数のことをヘルツ(Hz)という単位で表します。

例えば1秒間に100回の振動があったら「100Hz」という風に使います。

2章まとめ

さて、ここまでの話をまとめます!

- 音の振動は波形をしている

- 波の高さを振幅といい、振幅が長いほど音は大きい

- 1秒間の振動数をヘルツで表し、ヘルツが大きいほど音は高くなる

3.音の実験器具

さて、音についての基礎知識は以上です。次からは実験器具について見ていこう。

覚えて欲しい実験器具は2つ!

「おんさ」と「モノコード」です。

3-1.おんさ

まずは「おんさ」。なんかこの「消防署」のマークみたいなやつですね。

おんさとは、特定の高さの音のみに反応して鳴り出す道具。

ポイントは「同じ高さの音にしか反応しない」ということです。

なんか静かな教室で1人騒ぎ出すと、似たような奴らも騒ぎ出すやん?それと近いね。

3-2.モノコード

次に「音」の実験でよく出題されるのが「モノコード」という楽器。

箱の上に糸がピンと張っていて、糸をはじく事によって音が出せる楽器。まぁ、ギターも似たような仕組みですよね。

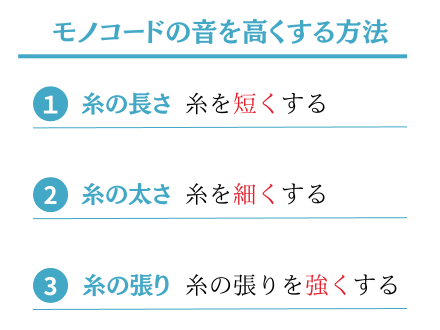

そんな「モノコード」、実はある部分をチョットいじるだけで、簡単に音の高さを変えることができる。覚えて欲しいのは3つ。

| モノコード | 高くする | 低くする |

| ① 糸の長さ | 短くする | 長くする |

| ② 糸の太さ | 細くする | 太くする |

| ③ 糸の張り | 強く張る | 弱く張る |

まとめるとこんな感じです。

「いや、1度にこんなに覚えられないよ」って思うかもしれませんが覚え方があります。

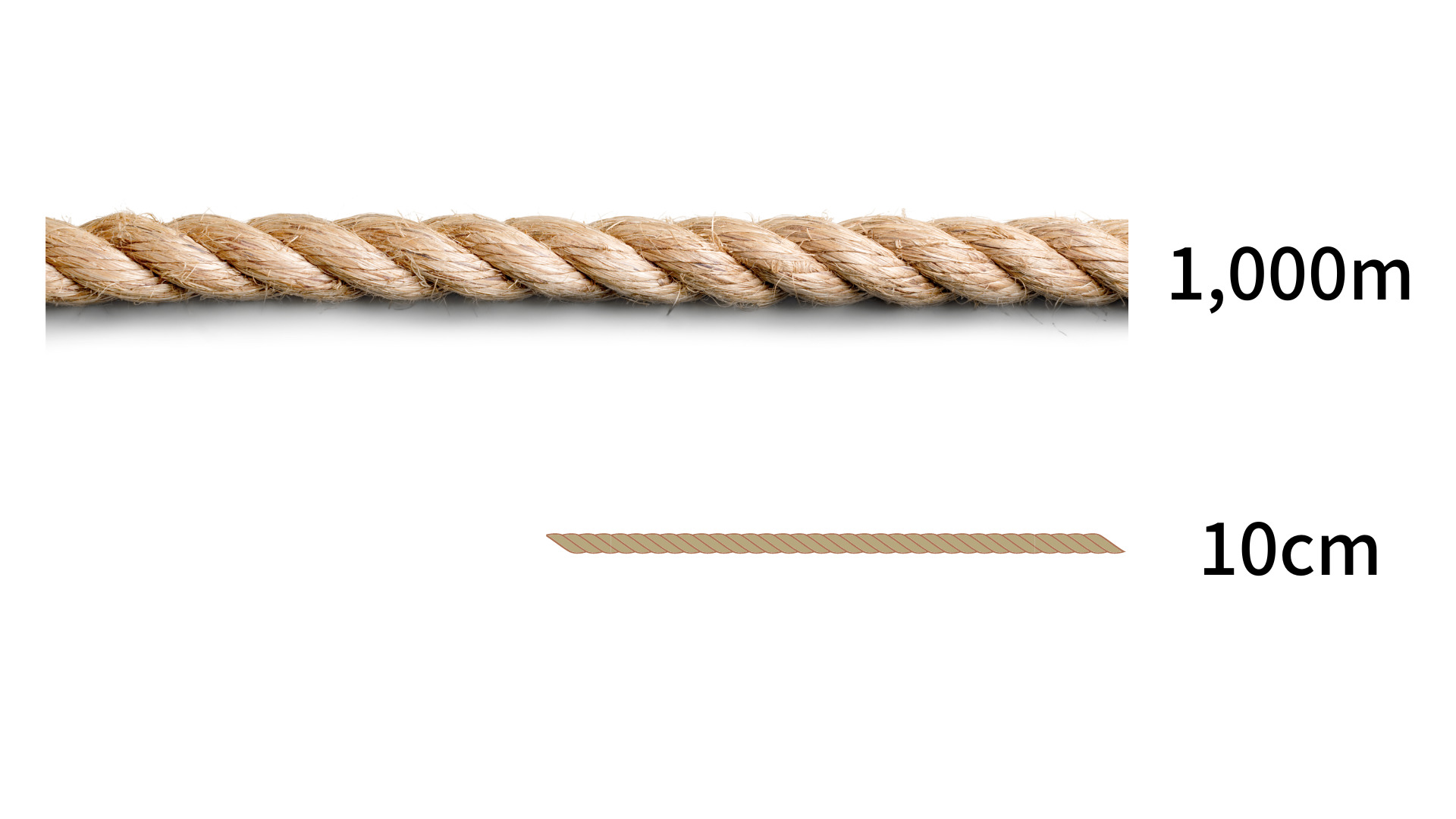

例えば「糸の長さ」。極端な例を出しますね。1000mの糸と10cmの糸、どちらの方が弾いた時にたくさん震えそうですか?

例えば、ぶよぶよの太い輪ゴムと、皆がいつも使ってる細い輪ゴム、どっちの方が弾いた時に力が伝わって震えやすそうですか?

もちろん細い輪ゴムの方ですよね?

つまり、力が伝わりやすい方の音が高くなると考えられる。

簡単ですよね?

まとめると「長さ」「太さ」「張り」の3点だけ覚えておけば、モノコードの問題は解けます!

4.音で差がつく問題

以上が「音」の学習内容です。

これからは今覚えた知識を使って、問題演習を行っていかなければなりません。

「音」でよく出題され、かつ難しいのは計算問題です。

実は計算問題をにおわせる話が2つありました。

4-1.音の速さの問題(演習つき)

1つは音の速さに関する問題。

音は空気中で秒速340mでした。この速さを使った「道のり・速さ・時間」の問題が出るのです。

ここで問題。『少年が680m離れた壁に向かって叫んだら、何秒後に音がはね返って聞こえるでしょうか?』

音は空気中340mで進みます。

道のりが680mで速さが秒速340mだから、680m÷340mで2秒!と考えたそこのあなた!残念でした。

音が山に届いて少年の元に戻ってくるまで、往復680m×2で1,360mあります。

つまり、答えは、道のり1,360m÷秒速340mで4秒になります!

このように「速度」に関する問題が出てくるのです。

4-2.ヘルツ・振動数の問題(演習つき)

2つ目はヘルツ(Hz)です。

ヘルツとは1秒間の振動数を表す単位でした。

このヘルツの値を求める問題が出てくるのです。

例えば『0.01秒間で5振動の波があったとします。果たしてこの音は何Hzでしょうか?』

0.01秒で5振動ということは、1秒間だと500振動になります。よって答えは500Hzになります。

以上のようにゴリゴリの計算問題が出てきます。

「いや、もうこれ理科じゃなくて数学じゃんっ!」って突っ込んだ方。おっしゃる通り、もはや数学です。

しかし出題される問題のパターンは決まっています。演習で十分カバーできるのでご安心ください。

5.お知らせ&まとめ(プレゼントつき)

いかがだったでしょうか。

今回は「中学理科:音」の解説授業でした。今回解説した「音」について簡単に復習できるように、「音」のテキスト・問題を無料で配布しています。

ぜひ復習に活用してください。

受け取り方法は、公式LINEに登録していただいて、アンケートに6問答えるだけとなっています。

さらに今なら、「学習計画表」「学習到達度診断」など勉強に使えるツールを無料で2点プレゼントしています。

ぜひ公式LINEへ登録してください。

LINE公式にて「テキスト・問題集」配布中!

↓友達追加はこちらから↓

https://line.me/ti/p/%40961taakk

ということで、今回は最後までお読みくださりありがとうございました。

それでは、次回の記事でお会いしましょう。

.jpg)

.png)